La tasa de pobreza infantil española (29,2%) es la más alta de toda la UE-27 , y la diferencia respecto a la media (19,3%) se ha incrementado en los dos últimos años analizados (2023 y 2024). Según los autores del informe -del que recogemos aquí un extracto- “esta persistencia de tasas altas y crecientes resulta preocupante, ya que sugiere una insuficiencia del sistema redistributivo para contener el riesgo de pobreza severa en los hogares con menores en un contexto marcado por tensiones inflacionarias y dificultades de acceso a la vivienda”

Texto: FUNCAS | Miguel Ángel Malo y Fernando Pinto

El análisis comparativo de la pobreza infantil permite extraer una serie de conclusiones clave que resultan particularmente relevantes para el caso español.

1

Síntesis del análisis comparativo europeo

1• España se sitúa entre los países con mayores tasas de pobreza infantil de la Unión Europea. Esta posición resulta muy preocupante si se tiene en cuenta que España se encuentra en un escalón medio-alto en términos de renta per cápita dentro del espacio europeo. La comparación muestra, por tanto, una deficiente capacidad protectora de los menores frente a la pobreza y la exclusión social.

2• Existe en España una marcada brecha generacional en términos de riesgo de pobreza en comparación con el resto de los países europeos. La diferencia entre la incidencia del riesgo de pobreza y exclusión social en menores supera los diez puntos porcentuales a los adultos, una de las más elevadas del conjunto europeo. Esta desproporción pone en evidencia que las políticas familiares y de infancia no están alcanzando a quienes más lo necesitan o no están diseñadas con suficiente enfoque redistributivo.

3• El nivel educativo de los padres es un factor relevante, si bien un nivel educativo más alto de los progenitores no ofrece en el caso español una protección tan eficaz como en otros países europeos: la tasa de pobreza infantil entre hijos de padres con educación terciaria alcanza el 18,9 %, frente a una media de la UE del 11 %. Esta cifra apunta a una rigidez en los mecanismos de movilidad social ascendente y a la existencia de barreras que no se neutralizan únicamente mediante la acumulación de capital humano.

4• El sistema español de prestaciones sociales dirigidas a los hogares con menores no parece ser suficientemente potente desde el punto de vista redistributivo. A pesar de disponer de recursos comparables a los de otros países, la configuración institucional de las ayudas por hijo, su escasa cuantía y la falta de universalidad reducen notablemente su efectividad. Frente a modelos más robustos y generalizados como los de Francia, Alemania o los países escandinavos, España se sitúa en una posición intermedia que no consigue romper la mala evolución de la pobreza infantil.

5• Déficit de vivienda asequible. Otro factor que explica la diferencia española respecto al promedio europeo es el déficit estructural de vivienda social y de alquiler asequible. Mientras que el promedio europeo de la vivienda protegida o subvencionada se sitúa en torno al 7% del parque de vivienda, en países del norte y centro de Europa alcanza entre un 15% y un 25%. Sin embargo, en España la cobertura apenas alcanza al 2%. Esta carencia expone a los hogares con menores a un esfuerzo residencial desproporcionado que erosiona su renta disponible y amplifica el riesgo de pobreza. La debilidad de la política de vivienda social constituye, por tanto, un elemento central en la explicación de la vulnerabilidad infantil.

“La tasa de pobreza infantil en España se ha mantenido en niveles elevados y estables en el periodo 2019-24. La relativa en el 23-26% y la severa en el 10-13%. Esta persistencia descarta que sea por shocks coyunturales”

6• El papel del empleo y la pobreza laboral. Finalmente, el mercado de trabajo español actúa como un factor estructural de riesgo. A pesar de que la mayoría de los hogares con menores pobres tienen algún adulto trabajando, la elevada incidencia de contratos temporales, de la parcialidad involuntaria y de salarios bajos sitúa a España entre los países con mayores tasas de pobreza laboral infantil de la UE. En comparación, economías con niveles similares de renta per cápita, como Francia o Alemania, muestran una mayor capacidad para convertir el empleo en una vía efectiva de protección. En España, por el contrario, la fragilidad del empleo se traduce en una transmisión directa de la precariedad a la infancia, lo que confirma la necesidad de políticas activas de empleo más focalizadas y de medidas que refuercen la estabilidad y la calidad del trabajo de los progenitores.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBREZA INFANTIL EN LA UE

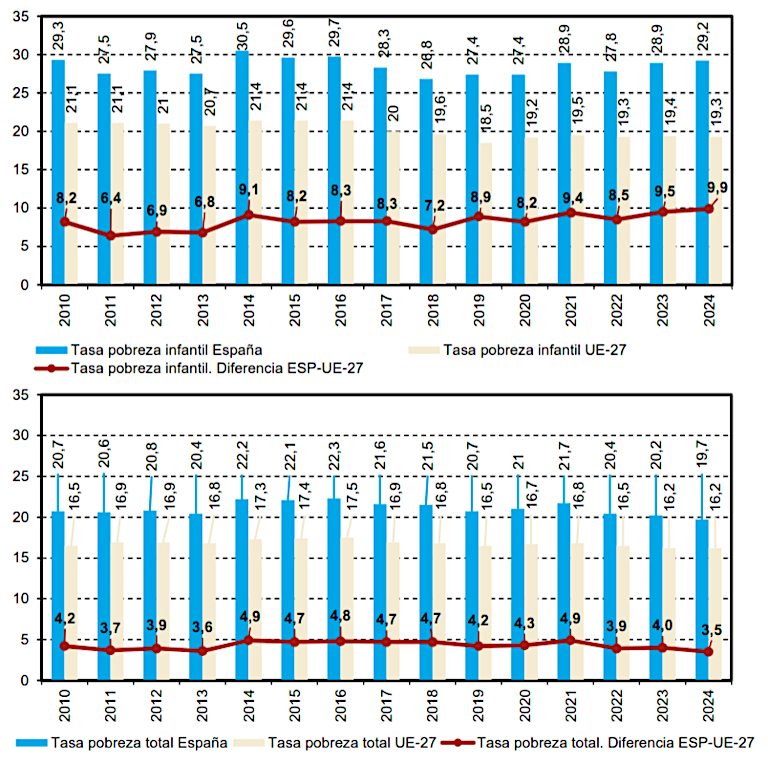

La tasa de pobreza infantil es claramente mayor en España que en el conjunto de la UE-27, en promedio 8,3 puntos porcentuales más. Esta diferencia se ha incrementado en los dos últimos años incluidos, llegando a una diferencia de 9,5 puntos porcentuales en 2023 y de 9,9 puntos en 2024. Esta evolución es bien distinta para el conjunto de la población: la diferencia entre España y la UE-27 está en un promedio de 4,3 puntos porcentuales y en los últimos años la diferencia ha ido disminuyendo hasta alcanzar los 4 puntos porcentuales en 2023 y 3,5 en 2024.

GRÁFICO. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA TASA DE POBREZA INFANTIL Y DE TODA LA POBLACIÓN, EN ESPAÑA Y EN LA UE-27

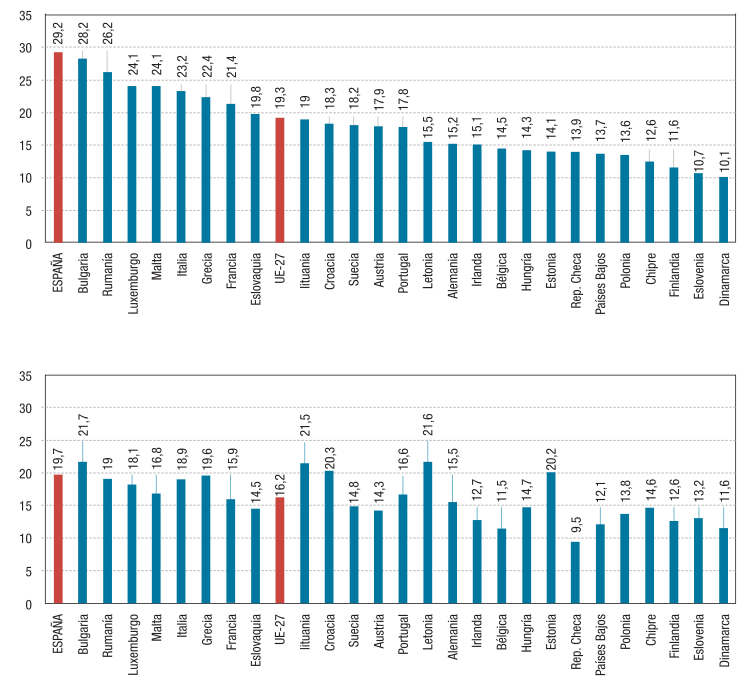

El gráfico muestra las mismas tasas de pobreza (infantil y total) para todos los países de la UE en 2024. Se aprecia que, en dicho año, España es el país con un valor más elevado (29,2%), seguido de Bulgaria (28,2%) y Rumanía (26,2%). Entre los países del sur de Europa, hay dos que tienen tasas de pobreza infantil superiores al 20%, como Italia (23,2%) y Grecia (22,4%), mientras que Portugal se sitúa en el 17,8%, que está por debajo del promedio de la UE-27 (19,3%). Los países con menores tasas de pobreza infantil son Dinamarca (10,1%), Eslovenia (10,7%) y Finlandia (11,6%). En general, parece apreciarse visualmente que los países con elevadas tasas de pobreza para el conjunto de la población tienen a la vez altas tasas de pobreza infantil. Por ello, se ha estimado la correlación entre ambas y se sitúa en un 65%, lo cual confirma que dicha relación existe, pero esta asociación no es tan grande como parecía apreciarse a simple vista.

GRÁFICO. TASA DE POBREZA INFANTIL (GRÁFICO SUPERIOR) Y TOTAL (GRÁFICO INFERIOR) EN LOS PAÍSES DE LA UE-27 EN 2024.

En definitiva, el promedio de la tasa de pobreza infantil de la UE-27 no deja de ser elevado (19,3%), pero España se confirma como el país con la tasa más elevada en 2024 (29,2%). Uniendo los resultados de ambos gráficos, se confirma que no solo la tasa de pobreza infantil en España es más alta que la de la UE-27, sino que es la más elevada en el último año disponible (2024).

2

Síntesis del análisis detallado de España

Del análisis de la incidencia, intensidad y severidad de la pobreza en hogares con y sin niños y adolescentes en España, se ha identificado un conjunto de patrones agregados como los perfiles específicos de mayor vulnerabilidad ante este grave problema. Dicho análisis se refiere al periodo 2019-2024, con especial hincapié en los datos de 2024.

1. Persistencia estructural de la pobreza infantil. La pobreza infantil en España se ha mantenido en niveles elevados y estables durante el periodo 2019–2024. La tasa relativa oscila en torno al 23–26% y la tasa severa entre el 10 y el 13%. Esta persistencia descarta que la causa esté en shocks coyunturales; antes bien, responde a factores estructurales como el modelo de inserción laboral de las familias, la escasa protección a la maternidad y el bajo gasto público específico en infancia.

2. Se ha producido una intensificación de la brecha económica en los hogares pobres con menores. La brecha absoluta de pobreza infantil ha aumentado de forma significativa (de 228 euros en 2019 a 349 euros en 2024), señalando que los menores pobres están cada vez más lejos del umbral de bienestar básico. Este fenómeno se ve agravado en hogares monoparentales, sin empleo o con bajo nivel educativo de los progenitores.

3. Existe una penalización por edad. Los menores presentan tasas de pobreza sistemáticamente superiores a los adultos, tanto usando el indicador convencional de pobreza como indicadores de pobreza severa. Esta penalización intergeneracional revela un fallo institucional del sistema de bienestar, que protege mejor a la población en edad activa o retirada que a los menores dependientes.

4. El sistema fiscal y de prestaciones tiene una eficacia muy limitada en el caso de los hogares pobres con menores. El sistema de impuestos y transferencias en España reduce la pobreza infantil en apenas 1–2 puntos porcentuales, muy por debajo de los estándares de los países de referencia. Aunque el impacto sobre la distancia respecto del umbral de pobreza es importante (hasta 60 euros mensuales), su alcance sigue siendo modesto y desigual por territorio.

5. La educación parental es un factor clave, sobre todo a través de su impacto en las oportunidades y calidad del empleo. El nivel educativo de los progenitores, especialmente el de la madre, es el principal predictor no económico de la pobreza infantil. Afecta tanto a la probabilidad de ser pobre como a la intensidad de dicha pobreza. Este hallazgo vincula la pobreza infantil con las oportunidades vitales de la generación anterior, pero sobre todo con el acceso al empleo. Un menor nivel educativo de los progenitores se traduce en menores ingresos laborales, relaciones laborales intermitentes y peor acceso al empleo.

6. Monoparentalidad y empleo. Los hogares monoparentales presentan tasas e intensidades de pobreza notablemente superiores al resto de los hogares pobres con menores. La doble penalización de ser madre sola y pobre se confirma en varios análisis y representa una prioridad ineludible para las políticas públicas.

7. El coste de la vivienda. La sobrecarga financiera que supone el pago del alquiler o de la hipoteca de la vivienda influye de manera muy importante en el riesgo de pobreza en general y en el riesgo de pobreza infantil en particular. Así, se dan incrementos del riesgo de pobreza de 41,2 puntos porcentuales en la población total y de 49,8 puntos porcentuales en los hogares con niños, lo cual indica que el gasto residencial actúa como una “carga fija” sobre la renta disponible del hogar, en especial en los hogares con niños.

8. La importancia de la relación con el mercado de trabajo. Los hogares donde ningún adulto trabaja padecen un incremento de hasta 34 puntos porcentuales en la probabilidad de pobreza infantil. También se encuentra que mejoras relativamente reducidas en los ingresos laborales del hogar pueden tener un efecto acumulativo muy importante en la reducción del riesgo de pobreza infantil (sobre todo en los hogares próximos al umbral de pobreza). Por tanto, no es solo una cuestión de que los hogares pobres con niños carezcan de empleo sino también de los ingresos que pueden generar esos empleos.

EVALUACIÓN AGREGADA DE LA POBREZA INFANTIL: NIVELES Y SEVERIDAD

Al hablar de pobreza infantil nos estamos remitiendo a menores que viven en hogares bajo el umbral de pobreza. Durante el periodo 2019– 2024, el número total de hogares pobres se ha mantenido relativamente estable en torno a los 3,2 millones, con ligeras oscilaciones en función del ciclo económico y las medidas redistributivas aplicadas en cada ejercicio.

Un aspecto particularmente relevante es la presencia de menores en los hogares afectados por la pobreza. En 2019, los hogares con menores representaban un 20,66% del total de hogares pobres, una proporción que alcanzó su punto máximo en 2021 con un 21,67%, coincidiendo con los efectos rezagados de la pandemia sobre la renta familiar. Sin embargo, a partir de ese año se observa una reducción sostenida en dicho porcentaje, que desciende hasta el 19,67% en 2024, reflejando una ligera mejora relativa de la situación de los hogares con menores en comparación con los hogares sin menores.

En términos absolutos, el número de hogares pobres con menores ha disminuido desde un máximo de 693.000 unidades en 2021 hasta 648.000 unidades en 2024, lo que supone una reducción de aproximadamente el 6,5% en tres años. Esta mejora relativa podría atribuirse, entre otros factores, a políticas orientadas a la infancia y al refuerzo de transferencias familiares, aunque la persistencia de casi 650.000 hogares con menores en situación de pobreza evidencia una situación estructural aún muy preocupante.

En proporción al conjunto de hogares existentes en España (aproximadamente 19,5 millones), los hogares pobres con menores representan cerca del 3,3% del total nacional en 2024. Esta cifra revela que los hogares con menores no concentran la mayoría de la pobreza, aunque sí que constituyen un grupo especialmente vulnerable, tal como se muestra en el resto de esta sección.

Para contextualizar mejor este fenómeno, resulta útil analizar la evolución de dos indicadores adicionales: el porcentaje de hogares pobres sobre el total de hogares en España y el porcentaje de hogares pobres con hijos sobre el total de hogares con hijos. Los resultados ponen de manifiesto una notable estabilidad en la incidencia de la pobreza de los hogares. En el conjunto nacional, alrededor del 16,5–17% de todos los hogares se encontraba por debajo del umbral de pobreza relativa en el periodo 2019–2024, lo que equivale a decir que uno de cada seis hogares españoles vivía en situación de vulnerabilidad económica. En el caso de los hogares con hijos, la proporción de los que se sitúan por debajo del umbral se mantiene en torno al 10–11%, con una ligera tendencia descendente hasta el 10% en 2024. Dicho de otro modo, aproximadamente uno de cada diez hogares con menores vive en condiciones de pobreza, lo que confirma que, aunque no concentran la mayoría de los hogares pobres, su fragilidad relativa es más elevada. Este análisis muestra con claridad que la pobreza de los hogares con hijos es un fenómeno estructural y resistente a las mejoras coyunturales de la renta o del empleo. Su persistencia sugiere que las políticas redistributivas actuales no han logrado alterar de forma sustancial la posición relativa de las familias con menores, lo que refuerza la necesidad de medidas más focalizadas, tanto en transferencias monetarias como en servicios de conciliación y apoyo a la crianza.

En cuanto a la evolución temporal de la pobreza relativa en España para el conjunto de la población, los datos muestran una trayectoria prácticamente estable, moviéndose en torno al 20–21% a lo largo del periodo 2019–2024, con un ligero descenso en 2024 hasta el 19,7%. Sin embargo, cuando se analiza específicamente la pobreza infantil, los porcentajes resultan significativamente más elevados, situándose entre el 27,4% y el 29,2%. Además, mientras la pobreza general ha mostrado cierta estabilidad, la infantil presenta una tendencia al alza en el último trienio, pasando del 27,4% en 2019 al 29,23% en 2024.En términos absolutos, esta evolución implica que el número de niños pobres (0–17 años) ha crecido de 2,15 millones en 2019 a más de 2,27 millones en 2024, con un aumento especialmente pronunciado entre los adolescentes (12–17 años), que pasan de 875.000 en 2019 a más de 900.000 en 2024.

Por otro lado, la pobreza infantil severa, definida con el umbral del 40% de la renta mediana, refleja un comportamiento más volátil. Partiendo del 11% en 2019–2020, se incrementa bruscamente en 2021 hasta el 14,9%, y aunque se reduce en 2022 (13,5%), permanece en niveles elevados, estabilizándose por encima del 13,5% en 2023–2024. Esta persistencia de tasas altas y crecientes resulta preocupante, ya que sugiere una insuficiencia del sistema redistributivo para contener el riesgo de pobreza severa en los hogares con menores, en un contexto marcado por tensiones inflacionarias y dificultades de acceso a la vivienda.

Estos datos, si bien reflejan un cierto estancamiento en las tasas globales, pueden leerse a la luz del número absoluto de menores afectados que se ha mantenido elevado durante todo el periodo, lo que implica una cronificación del fenómeno en una franja etaria particularmente sensible. Los resultados muestran una tendencia creciente en el número absoluto de menores en situación de pobreza, pasando de aproximadamente 2,1 millones en 2019 a más de 2,3 millones en 2024. Esta evolución responde tanto a un leve aumento de la población infantil total como a un incremento de las tasas de pobreza en la etapa final del periodo analizado. En cuanto a la pobreza adolescente, su número absoluto no ha dejado de aumentar, superando en 2024 los novecientos mil adolescentes pobres.

En definitiva, la pobreza infantil se sitúa de manera sistemática en porcentajes claramente superiores a los de la población en general y muestra una evolución que no acompasa las mejoras puntuales de la renta mediana. Esta desconexión refleja la insuficiencia estructural del actual modelo de protección social para garantizar una protección adecuada de los menores. Cabe señalar, además, que la vulnerabilidad económica de los hogares con hijos no depende únicamente de la renta disponible, sino también de factores asociados al gasto residencial y a las dificultades de acceso a vivienda asequible.

Adicionalmente, es relevante observar que el comportamiento de las tasas de pobreza infantil ha divergido en algunos años del de la pobreza general, lo que sugiere que los hogares pobres con menores sufren un tipo específico de vulnerabilidad que no siempre se mueve en paralelo con el conjunto de la población. Esta asimetría evidencia que el grupo de menores requiere políticas focalizadas, no únicamente medidas de carácter universal.

Por otra parte, las brechas de pobreza, tanto en términos absolutos como relativos, ofrecen una visión complementaria de la gravedad del empobrecimiento. La evolución mostrada revela que la distancia entre los ingresos de los hogares pobres y el umbral de pobreza no ha dejado de aumentar. En concreto, la brecha absoluta pasa de 270,21 euros en 2019 a casi 348,95 euros en 2024, lo que representa un incremento acumulado de más del 29% en términos nominales. Este crecimiento sugiere que, aunque la proporción de pobres puede mantenerse estable, su situación económica es cada vez más precaria.

La brecha relativa, que mide la distancia media respecto al umbral en pro- porción al mismo, ha oscilado en torno al 8%. Esta estabilidad aparente encubre el hecho de que el umbral mismo ha crecido con fuerza, como se analizará más adelante. En otras palabras, el empobrecimiento de las familias con hijos se ha profundizado, aunque en proporción al estándar de bienestar de la mediana nacional pueda parecer que se mantiene.

3

Implicaciones de política y recomendaciones

La pobreza infantil no es únicamente una anomalía social, sino un fallo moral y político. También representa un lastre para la economía: el crecimiento no es sostenible si un cuarto de los niños vive por debajo de los mínimos materiales y simbólicos de bienestar. Más aún, la pobreza infantil es el inicio del ciclo de pobreza y exclusión futuras. Romper este ciclo requiere intervenciones que mejoren el capital humano infantil, la salud y el entorno familiar, además de políticas estructurales que reduzcan las barreras sociales, laborales y económicas. El análisis realizado es consistente con un funcionamiento dual del sistema económico español, en el que un sector significativo de hogares queda desconectado de los beneficios del crecimiento económico. En estos hogares, la combinación de baja intensidad laboral, bajos niveles educativos y limitada cobertura de políticas sociales da lugar a situaciones de pobreza crónica, con muy bajas tasas de salida; es decir, la pobreza infantil no solo se concentra en niveles especialmente bajos de ingresos, sino que se reproduce por una escasa movilidad ascendente. Además, en España tener unos progenitores con estudios superiores protege menos del riesgo de pobreza o exclusión que en el resto de los países de la UE-27, lo cual es una muestra indirecta de un mal funcionamiento del mercado de trabajo. En definitiva, la pobreza infantil en España es estructural y está poco relacionada con factores coyunturales o del ciclo económico.

El examen de las políticas existentes también nos muestra que es imprescindible repensar el conjunto de políticas públicas orientadas a la infancia. No basta con invertir más: es necesario invertir mejor. Se requiere un enfoque integral que combine mejoras en el sistema educativo, incentivos al empleo estable y digno para padres y madres, ampliación de las prestaciones por hijo a cargo y fortalecimiento de las políticas de vivienda. Solo desde esta lógica de inversión social sostenida, preventiva y bien diseñada se podrá garantizar que el hecho de ser niño en España no implique, de partida, una probabilidad inaceptablemente alta de exclusión. A pesar de toda una estructura institucional formalmente sólida y coherente para las políticas dirigidas a combatir la pobreza, en términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, España sigue lejos de cumplir la meta de reducir a la mitad la pobreza infantil para 2030.

“La Garantía Infantil Europea es prometedora… La experiencia española de la Garantía Juvenil debería ser un aviso de cómo una gran idea sobre el papel puede no ser efectiva por una implementación defectuosa”

1• La persistencia temporal, la profundidad y la severidad de la pobreza infantil en España apuntan a que no puede combatirse de manera efectiva sin abordar las causas estructurales, muy en especial el acceso al empleo de los progenitores y la estabilización de los ingresos asociados al mismo. Cualquier programa o política de transferencias debería asociarse a acciones que mejoren el acceso al empleo y las oportunidades laborales de los progenitores. De manera especial, hay que focalizar las acciones en los hogares sin empleo, ya sea mediante políticas de activación, incentivos al empleo parcial o combinaciones de empleo y transferencias. Tanto para reducir el número de estos hogares sin empleo como para mejorar los empleos de los progenitores, las políticas activas de mercado de trabajo son una opción lógica, aunque deberían entenderse en el contexto de los problemas sociales que se suelen sumar en estos hogares. Las experiencias acumuladas a lo largo de los años por las comunidades autónomas en sus programas de rentas mínimas y las evaluaciones de impacto deberían ser las herramientas para escoger las intervenciones más eficaces.

2• Las medidas de apoyo a los ingresos para los hogares pobres con menores deberían mejorar su cuantía, teniendo en cuenta la profundidad de la brecha de ingresos de estos hogares. La experiencia del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) es prometedora en este sentido, pero como se ha señalado por algunas instituciones (como CES, 2024) apenas ha alcanzado a los potenciales beneficiarios y está lejos de cubrir los múltiples costes asociados a la crianza. Hay que destacar, como hacen Hernández et al. (2025), las prestaciones monetarias por hijo, y no las desgravaciones fiscales, son los principales motores de la redistribución de ingresos hacia los hogares con hijos y el apoyo fiscal basado en impuestos tiene un impacto redistributivo limitado a menos que se diseñe con mecanismos reembolsables que lleguen eficazmente a las familias de bajos ingresos.

3• El IMV se constituyó durante la pandemia como una promesa del desarrollo de un sistema de garantía de ingresos cubriendo de manera uniforme a toda España. Aunque ha habido cambios recientes que mejoran su diseño, siguen existiendo problemas de acceso para llegar a sus beneficiarios previstos y de falta de coordinación con las comunidades autónomas. Esto último resulta crucial para los hogares pobres con menores, pues las diferentes experiencias autonómicas de las rentas mínimas pueden ser muy útiles para entender qué intervenciones pueden ser más eficaces para facilitar la entrada al mercado de trabajo y conseguir empleos más estables con mejores ingresos.

4• El funcionamiento del mercado laboral es determinante en la reproducción de la pobreza infantil. La elevada tasa de temporalidad, la parcialidad involuntaria y los bajos salarios sitúan a España entre los países europeos con mayor incidencia de pobreza laboral. Esto significa que, incluso con uno o dos adultos ocupados, muchos hogares con niños no alcanzan ingresos suficientes para salir de la pobreza. En este sentido, las políticas laborales deben tener un enfoque claro hacia la estabilidad y la calidad del empleo: reducción de la temporalidad abusiva, impulso de contratos indefinidos, refuerzo de la negociación colectiva y una política salarial que asegure que el trabajo sea efectivamente una vía de integración social. Al mismo tiempo, es crucial fortalecer la conciliación familiar mediante servicios de cuidado infantil universales y horarios escolares compatibles con la jornada laboral. El empleo digno y estable de los padres es, en sí mismo, una política de infancia.

5• La vivienda es otro pilar imprescindible. En España, la escasez de vivienda pública y de alquiler asequible expone a las familias con niños a niveles desproporcionados de esfuerzo residencial, lo que erosiona la renta disponible y multiplica la probabilidad de pobreza. Frente a países donde entre un 15% y un 25% de los hogares acceden a vivienda protegida, en España apenas llega al 2%, situándonos en la cola europea. Revertir esta situación exige un plan ambicioso y sostenido en el tiempo que combine la construcción de nuevo parque público en alquiler, la rehabilitación de viviendas vacías, la cesión de suelo público y fórmulas de colaboración público-privada para ampliar la oferta asequible. Además, los hogares con menores deberían figurar como colectivo prioritario en los criterios de adjudicación, de modo que se garantice la estabilidad residencial como condición básica del bienestar infantil. La vivienda debe entenderse no solo como política habitacional, sino como política social y de infancia.

6• Los hogares monoparentales (habitualmente encabezados por mujeres) no son la mayoría de los hogares pobres con menores, pero muestran situaciones especialmente preocupantes. Merecen, pues, acciones específicas que atiendan la conciliación familiar y laboral, pues sin ella será muy difícil la participación de estas mujeres en el mercado de trabajo, en especial cuando los niños son muy pequeños. Idealmente, para estos hogares, las políticas públicas deben integrar: prestaciones específicas o reforzadas, especialmente cuando incluyen menores de corta edad; facilitación del empleo estable y la formación continua para madres solas; programas de vivienda asequible, ya que estos hogares enfrentan una carga desproporcionada por alquileres altos o dificultades de acceso hipotecario.

7• La Garantía Infantil Europea se configura como una iniciativa prometedora, siempre que sirva para lanzar nuevas iniciativas coordinadas y no sea una mera acumulación de medidas ya existentes, cuya efectividad conjunta ha venido siendo reducida, pues la tasa de pobreza infantil agregada no se ha reducido. La experiencia previa en España de la Garantía Juvenil debería ser un aviso sobre cómo una gran idea sobre el papel puede no ser efectiva debido a una implementación defectuosa que no ha facilitado una transformación de todo el conjunto de políticas (aquí de empleo) para un colectivo específico. No basta con contar y acumular las medidas existentes bajo un nuevo paraguas institucional; la Garantía Infantil es una oportunidad para repensar lo que no ha funcionado, poner en marcha nuevas acciones y evaluar las intervenciones realizadas, buscando su efectividad también en los hogares con menores que sufren de situaciones más profundas y severas de pobreza.

DEFINICIONES DE LA TASA DE POBREZA Y DE LA TASA AROPE

Las dos principales aproximaciones a la medición de la pobreza son la pobreza relativa y la pobreza absoluta. La pobreza relativa consiste en comparar los ingresos monetarios de los hogares en relación con un umbral de ingresos que separa a pobres de no pobres. La pobreza absoluta consiste en establecer el valor de una cesta de consumo mínima y considerar pobre a quien no tiene ingresos para conseguir ese consumo mínimo. En ocasiones, también se mide la pobreza absoluta, estableciendo la carencia o falta de acceso a determinado tipo de bienes que se consideran básicos.

La definición estándar de tasa de pobreza relativa (o de riesgo de pobreza, como suele denominarla Eurostat) más utilizada consiste en estimar la proporción de personas que viven en hogares cuyos ingresos equivalentes están por debajo del 60% de la mediana de ingresos de la población. La mediana es el valor de los ingresos que deja por encima el 50% de los hogares y por debajo el otro 50%. Se utiliza la mediana en lugar de otros promedios (como la media) porque está menos afectado por valores extremos de los ingresos, algo que es bastante relevante cuando se usan datos procedentes de las encuestas. Si se usase la media, el hecho de entrevistar o no algún año a hogares excepcionalmente ricos alteraría mucho la media de un año para otro, algo que no sucede con la mediana.

Para calcular los ingresos equivalentes del hogar, lo más habitual es utilizar la escala modificada de la OCDE. El cálculo de la renta equivalente es una manera de ajustar los ingresos de un hogar teniendo en cuenta las economías de escala que aparecen cuando varias personas viven juntas, teniendo en cuenta que no suponen el mismo tipo de cargas los adultos adicionales que los niños adicionales. En el caso de la escala modificada de la OCDE, el primer adulto cuenta como uno, cada adulto adicional como 0,5 y los menores de 14 años como 0,3. La renta equivalente del hogar es la suma de todas las rentas que recibe el hogar, dividido por la suma de miembros, ajustado su número tal como se acaba de explicar. Así pues, el cálculo de la renta equivalente proporciona la renta por unidad de consumo. Por ejemplo, un hogar formado por dos adultos equivale a 1,5 unidades de consumo, mientras que un hogar compuesto por un adulto y un menor de 14 años equivale a 1,3 unidades de consumo. En el primer hogar, la renta total del hogar se dividiría por 1,5, mientras que en el segundo la renta total se dividiría por 1,3.

En ocasiones, además de la tasa de pobreza anterior, también se utiliza una tasa de pobreza severa, que establece el umbral de pobreza como el 40% de la mediana de ingresos, en lugar del 60%. Con esta otra definición, se estaría dando una idea de la profundidad de la pobreza.

La tasa de pobreza infantil es la proporción de niños y niñas que viven en hogares pobres (normalmente, definidos como los que tienen ingresos equivalentes por debajo del 60% de la mediana). Hay dos variantes: quienes consideran niños y niñas por debajo de 16 años y quienes consideran por debajo de 18 años (los menores de edad en términos legales en España). Aquí se utilizará la tasa de pobreza infantil para menores de 18 años, considerando que por debajo de dicha edad se tiene un vínculo muy fuerte con los progenitores, de manera que la verdadera independencia económica (y la posibilidad de formar un nuevo hogar) no llega hasta la mayoría de edad legal.

La tasa AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion, en riesgo de pobreza o de exclusión) combina la tasa estándar de pobreza con carencias básicas y problemas laborales. Se define como la proporción de la población que está al menos en alguna de las tres situaciones siguientes: riesgo de pobreza, carencia material y social severa, y baja intensidad del empleo. El riesgo de pobreza se calcula con la habitual tasa de pobreza relativa (proporción de personas que viven en hogares cuya renta equivalente está por debajo del 60% de la renta mediana). La carencia material y social severa se define como carecer de, al menos, siete de una lista de 13 conceptos (siete referidos al hogar y seis referidos a la persona). La baja intensidad en el empleo se define como ser integrante de un hogar en el que sus miembros trabajaron menos del 20% de su potencial total de trabajo (excluyendo miembros del hogar de menos de 18 o de 65 y más años, estudiantes de 18 a 24, jubilados e inactivos entre 60 y 64 cuyo ingreso principal sea algún tipo de pensión). En definitiva, la tasa AROPE combina la pobreza relativa (exclusivamente monetaria), con carencias que aproximan la pobreza absoluta y con la debilidad en la relación con el mercado de trabajo (que es la fuente de ingresos más habitual de la población). Como señala su nombre, se trata de un indicador que contempla las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social y no solo las de carencia de ingresos.♦

Puede acceder al Estudio completo en el siguiente enlace: https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2025/10/Estudios-de-la-fundacion-107-2.pdf